2021年8月5日(木)17:00-19:00

テーマ:German Olympic Academy(DOA):

Five Rings – One Idea – Many Ideals

コーディネーター:舛本直文+岩瀬裕子(JOA会員)

講師:Holger Preuss(ホルガー・プロウス)

ドイツ・イブニング

参加者29名(最大時)

参加申込み者数:国内23名、海外37名)

概要:

ドイツのオリンピック・アカデミー(DOA)の活動紹介を中心に情報提供して頂きました。IOAとの連携プログラムだけでなく、ドイツのNOCや政府との連携プログラムについて情報提供頂きました。また、IOCのサステナビリティ&レガシー委員会の委員としての活動の他、レガシー・キューブに代わるレガシー・フレームの概要について情報提供して頂きました。

テーマ:「ドイツオリンピック・アカデミー(DOA):5つの輪―1つの理念―多くの理想(German Olympic Academy(DOA): Five Rings – One Idea – Many Ideals)」からの学び

1.はじめに

本報告は「ドイツ・イブニング」の概要を共有するとともに、第32回オリンピック競技大会(2020/東京)と東京2020パラリンピック競技大会(以下、東京2020大会)開催後のオリンピック教育のありかたやレガシーなどを考えていくための契機として、ホルガー・プロウス(Dr. Holger Preuss。以下、プロウス氏、写真1)ドイツオリンピック・アカデミー(以下、DOA)理事会理事と参加者との対話を位置づけるものである。

2.開催概要

「ドイツ・イブニング」は、舛本直文JOAハウス実行委員会委員長(JOA副会長)を中心として開催された「バーチャルJOAハウス」において6つあった「参加の部屋」のうち、クロージング(2021年8月9日)の一つ前にあたる8月5日(木)の午後5時から2時間強にわたって開催された。和田恵子JOA理事、会場の提供にご支援・ご協力を賜った落合恒武蔵野大学理事、そして通訳の本間郁子氏のご尽力のもと、最大時29名(事前申込者数:国内23名、海外37名)を集め、オンライン(Zoom)で実施された。

「ドイツ・イブニング」の登壇者は、DOA理事会理事のプロウス氏であり、教授の経歴については舛本委員長の開催概要に詳しいが、現在、同氏は国際オリンピック委員会(以下、IOC)のサステナビリティ&レガシー委員会のメンバーであり、後述するように、当日も、該当領域に関する最新動向が示された。

以下は、プロウス氏の発表資料の翻訳を担当したコーディネーターの一人である報告者による、同氏の発表内容の抜粋である。

まず、DOAは、ドイツオリンピック委員会(DOC)からオリンピック憲章に基づくNOCの役割(規則27:「自国において、特にスポーツと教育の分野で、オリンピズムの根本原則とその価値を向上させる。この目的のために、あらゆるレベルの学校、スポーツ ・ 体育の教育 機関および大学においてオリンピック教育プログラムを推進する。さらに、国内オリンピック・ アカデミー、 オリンピック博物館など、オリンピック教育を専門に担う機関の設立と、文化的なものを含めたオリンピック・ムーブメントと関連するその他のプログラムを奨励する」)を引き継ぎ、2007年に独立機関としてフランクフルト・マインに誕生した。したがって、DOAは①ドイツ政府からの援助に加え、それまでオリンピック教育にかかわるアカデミーを担当していた②DOCからの資金、少額ながら③メンバーの会費、④プロジェクトごとのスポンサー資金と政府援助から財政的に成り立っている。つまり、DOAとDOCの仕事に重複もなければ、両者は競争関係にあるわけでもない前向きなものだと、プロウス氏は語る。

そもそもドイツには日本同様、さまざまなスポーツ関連機関があった。しかし、1966年以降、それらが統合され、DOAを含めたドイツオリンピックスポーツ連盟(以下、DOSB)として資金調達を担ってきた。つまり、DOCは一つの部門のようなものなのである。

現在、DOAには8名の理事(男女4名ずつ)がおり、議長は女性のグドラン・ドル=テッパー教授でDOSBの教育およびオリンピック教育担当の副会長でもある。ルールとしてDOAの理事会議長はDOCと関わりを持つようになっており、DOAのタスクがDOCとの物理的な関係のもとに進むようになっている。DOAは50以上の組織からなっており、プロテスタント教会のワークグループである「教会とスポーツ」などとも関わりを持ってスポーツを通じた価値を教育している。

DOAは①オリンピック・ムーブメント、パラリンピック・ムーブメントなど様々な側面におけるスポーツの基本的問題を扱い、②スポーツの現在および全体的な問題に関するイベントの開催と声明の作成、③DOSBや他の組織、ドイツオリンピック・アカデミーのメンバーの意見収集、④オリンピック教育に関する施策と教材の開発、⑤オリンピック・ムーブメントの歴史とその文化的、哲学的、教育的側面の研究、⑥欧州オリンピック・アカデミー(以下、EOA)と国際オリンピック・アカデミー(IOA)との緊密な連携を担っている。具体的には、IOC設立を記念するオリンピックデーの開催、ヘッセン内務省との協力によるビープリッヒ城における講演、ドイツスポーツフェアプレー賞の贈呈、小学から高校までの教員養成講座(隔年開催。教育とドーピング防止を重視)、各種会議・国際ワークショップ・学術セミナーの開催、ドイツのオリンピックメダリストの再会の場の提供、アカデミックケーススタディコンテストなどを実施している。

当日は、過去のオリンピックデーや2002年以来、夏・冬のオリンピック期間中に継続しているドイツオリンピックユースキャンプの様子が写真を交えて紹介されたが、残念ながら、新型コロナウィルスの影響で、計画されていた東京での第1回 日独合同ユースキャンプが中止になり、ドイツの参加者のみが、現在、フランクフルトでキャンプを実施中であることが報告された。また、1988年以降、オリンピックの価値などを学ぶ教材をドイツ国内の小・中学校に提供し続けていることや毎大会、スポーツだけでなく開催地の歴史や 文化、ドイツとの関係性などについて学んだ上で参加できるよう「オリンピア・コンパクト」と呼ばれる冊子を作成して参加アスリートなどに配布していること、オリンピック大会における重要かつ政治的な瞬間や文化とスポーツ、科学主義や成長などといったさまざまなトピックを網羅したポスターを作成し、希望する人や団体に配布していることなどが精力的に説明された(写真2)。さらに現在のDOAでは「オリンピックがいかに教育に寄与するか」といった出 版物に取り掛かっていることも共有された。

さらにプロウス氏の発表では、IOAの関連業務に加え、ドイツ学校スポーツ財団が主催するオリンピックとパラリンピックのユーストレーニングといった毎年80万人が参加する世界最大の学校スポーツ大会での支援プログラムや欧州の各国アカデミーとの協働促進やプログラムの検討などを行っているEOAなどについても言及された。

DOAはオリンピック関連のコンサルタントと文書化の活動も行っており、例えば、ドイツのオリンピック大会への招致活動を補佐している。現在、ドイツは 過去7回、オリンピック大会の招致に負けている。G7とG8の国の中では唯一、1972年以降50年間、全くオリンピックを開催していない国である。具体的には、オリンピックの歴史やユースキャンプの組織づくり、価値などの相談を受けている。DOAではデジタル化を進めており、TwitterやFacebook、SNSなどの発信に、専任の担当を置いて広報活動に力を入れていることが伝えられた。

3、参加者との対話から

プロウス氏の多岐にわたるプレゼンテーションに続き、参加者の質問コーナーが1時間以上にわたって設けられた。まずはじめに、舛本委員長から、現在にも引き継がれている「学校での教育プログラム」というアイディアの創始者であるノルベルト・ミューラー氏について質問が始められ、プロウス氏からは、ミューラー氏はDOAでは活動されていないものの、依然、お元気であるという返答がなされた。ミューラー氏は、周知のとおり、国際ピエール・ド・クーベルタン委員会の元会長であり、IOCの教育・文化を担当され、クーベルタン研究にも従事されたオリンピック教育では有名な研究者である。ドイツでは、1988年、1990年あたりから始められたが、各国NOCが現在のようなオリンピック教育を始めるきっかけを作ったミューラー先生にまず触れたことは、プロウス氏の「Good」という控え目な言葉選びながらも、氏の誇らしさを表すような応答であった。と同時に、オリンピック教育分野でのドイツの国際的な貢献を称えつつ、プロウス氏と長く親交を深めている舛本委員長ならではの粋なはからいでもあった。

続く青柳委員は、ドイツの各州がそれぞれの教育システムを管理していて個性がありオリジナリティあふれるカリキュラムを実施していることに触れ、ドイツではオリンピック教育をすることが自由で選択可能なのか、義務なのか、また、どのようなオリンピック教育の普及の仕方をDOAが目指しているのかがプロウス氏に投げかけられた。プロウス氏からは、各州ともオリンピックの価値――例えば、フェアプレイ精神や反人種差別、異文化理解――をカリキュラムの中で教えられるものの、オリンピック教育そのものについては時間を割くことができないため、例えば、DOAの教材を使うのか、あるいはそれ以外の教材、例えば、FIFAの「フットボール・フレンドシップ」という教材でフェアプレイを教えるのかなど、教師に委ねられているとのことであった。そして、DOAではドイツにある16州の担当者それぞれと関係を構築しており、当局のホームページにDOAのリンクを貼ってもらいDOAの教材が各学校の教師たちに紹介されることに成功している。教材に関しては商業主義がないかなどの審査を経るが、州からの紹介で学校に教材に行きわたりオリンピック教育が可能になるため、DOAとしては各州の担当省庁とのかかわりを持ち、教材を広められることはありがたいとの回答であった。加えて、それぞれの教師は、毎年、研修を受けることになっていて、受講するとポイントを得ることになっている。どこのどういう研修を受けるかは教師が選べるが、DOAは州と協力してその研修のクラスを公式のものとして提供している。教師はその公式の研修を受ければ、よりハイレベルの資格を取れるポイントを得られるようになっている。つまり、年間を通して、教師は州に認定されたクラスを受けるが、このクラスが公式であるということが重要であり、そうでないと教師にDOAのクラスへの興味を持ってもらえず、ただの休暇になってしまうと加えられていた。

三人目の質問者は社会人類学を専門にしている報告者であった。ドイツにはフェラインと呼ばれる伝統的なスポーツクラブが多数あるが、DOAが進めるオリンピック教育の普及活動とそれらのクラブとは関係があるのか。第二に、世界史におけるドイツとオリンピックの関係性を念頭に、ドイツに特徴的なオリンピック教育のありかたがあるとプロウス氏は考えているかどうかをたずねた。報告者自身、同時刻に並行した会議が入ってしまいチャットでの質問になったため、そのような疑問を抱いた背景について顔をあわせてプロウス氏に伝えられなかったことが悔やまれる。しかし、東京2020大会開催にあたり、反対派からは、日本の歴史(敗戦時)が取り上げられ、とりわけ、世界的なコロナ禍における大会の中止を決断できずにきた「日本」との類似性に触れられることが複数あったため、例えば、私たちが日本で暮らしオリンピック教育に触れる際、ナチスドイツとオリンピックの開催については必ず学ぶわけで、DOAとしては自国の歴史にどのように向き合い、教材として何か工夫がなされているのかを問いたかったのである。なぜなら、日本においても、日本ならではの歴史や社会問題に照らして教材開発をすることも可能なのではないかと考えているからであった。従来の「国際的な」オリンピック教育とあわせて「ローカルな」教育を交えることが、オリンピック・パラリンピックやスポーツに興味・関心がない一般の人たちとをつなぎ、子どもたちだけでなく大人の学び直しに向けての教材になり得るのではないかと感じているからである。

こうした疑問や興味は、あくまでも専門をオリンピック教育に置いていない「外部」の視点であると思う。しかし、同じ「ヨーロッパ」(報告者はスペイン・カタルーニャ州)を調査地としている報告者としては、歴史と自治への意識が高く、「社会」(日本語では「地域」のニュアンスが近いのか)を重んじる人びとと(ナショナルな)「オリンピック」のつながりが、ドイツ国内でいかなるもので、どのようなローカルな文脈を用いてオリンピックの価値を普及していくのかは、今後の日本にとっても肝に思えたのである。プロウス氏からは、DOAのメンバーは国内のスポーツ連盟(NF)から来ている人が多く、スポーツクラブと個人的なつながりはあっても直接なスポーツクラブとの関係性は構築されていないとのことであった。また二点目に関しても、現在のところ、特段、オリンピック教育との関わりでは個別の内容は用意されていないとの答えであった。例えば、DOAはオリンピックデーに教材を提供しているものの、例えば、その中に1936年の出来事や国家社会主義のこと、あるいは1972年のドイツの大会におけるイスラエルの攻撃といったことは全く触れられていないそうである。現在、ドイツは2036年の大会の招致を試みているが、もしそれが実現すれば1936年のベルリン大会と2036年のベルリン大会を比較して、ドイツがいかに1936年とは違うのかということを真剣に深く考察し、1936年は何がダメだったのか、何が良くなかったのか、そしてなぜ今はそれと違うのかということを深く洞察していくことは非常に重要になってくると話されていた。おそらく、2032年のブリスベンから始めて2036年にヨーロッパに大会がくる、ドイツに来るということになれば、DOAとしてもプログラムの中で真剣に検討したいとのことであった。舛本委員長から「グローバルスタンダードな教育を展開していると理解すればいいですね」と質問が付け加えられ、氏が苦笑いしながら「Yes」と答えられた。時折、氏の回答の中には英語ではなくドイツ語が混じっていたことから、プロウス氏との個人的な交流がない中で返答しにくいであろう質問をしてしまい、かなり、氏にはご苦労を掛けてしまったと思う。氏にはタイミングを見て、個別に質問の背景と報告者の真意を伝え、日本でのオリンピック教育に生活の視点から力を尽くせるように努力したい旨、伝えようと考えている。

さて、その空気を変えるように、舛本委員長が続けて、プロウス氏がIOCのメンバーとして参加するサステナビリティ&レガシー委員会での活動内容について質問を送ってくださった。同委員会は2014年に設立され、この東京2020大会でこのサステナビリティとレガシーが大々的に注目されてきている。プロウス氏の主な担当分野は、2003年以来、研究しているオリンピック・レガシーである。

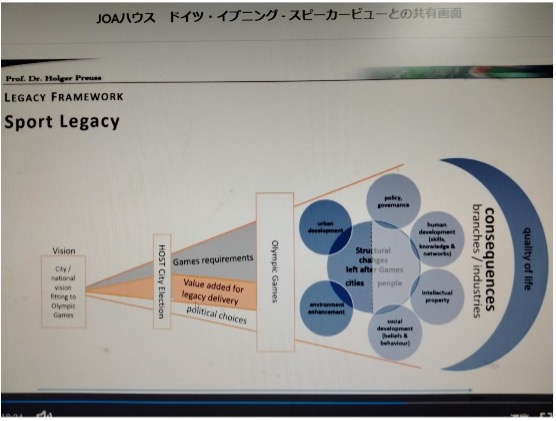

舛本委員長が触れたように、レガシー・キューブが有名であるが、氏は、この先、それよりもっと有名になるのはIOCのレガシー・フレームワークだという。プロウス氏はそのレガシー・フレームワークの開発に携わっている。具体的には6つのレガシーの分野があり、IOCはこの6つの普及を各大会で推進していきたいとのことであった。当日は、そのうち5つの分野が紹介された(写真3)。

まず、ビジョンとしては、開催都市が選考されると、大会の要件ということで当該大会に対して何が提供できるか、例えば、ゲームだけでなく教育という点でレガシー提供のための付加価値などができ、大会開催後には、都市の構造とともに人びとの考え方が変わり、それらが連続して起こった結果として、願わくば、人びとの生活の質(QOL)の向上に繋がってくれればと期待を寄せているとのことであった。続いて、オリンピック教育の文脈でレガシーを捉えた場合、以下の変化を想定している。①都市開発(例:NOAが新しい学校をつくったか。新しい教室が増えたかなど)、②ポリシー・ガバナンス(例:学校にオリンピック教育に関するカリキュラムができたか、増えたか。大学やNFに価値教育が取り込まれたか、ガバナンス構造はどうなったかなど)、③人材開発(例:開催したことのよる知識や価値によりNOAに変容がもたらされたか。これらの活動により人びとのネットワーク構築に寄与したか。DOAとJOAの関係性が強まったかなど)、④知的財産(例:コロナ禍における開催のノウハウやJOAハウスを毎年開催するといったフォーマットも新たな発明、知財として見る)、⑤人びとの心情や行動(例:人種差別がより減ったか。フェアプレイ精神が行き渡ったか。オリンピックの価値のコンセプトへの理解が深まったかなど)である(ちなみに、プロウス氏は触れなかったが、スライドには⑥環境エンハンスメントと記されていた)。そして、これをなぜフレームワークと考えるかというと、それぞれの領域において構造自体を変える枠組みだと捉えているからであり、現在、それらを検討する測定ツールの開発に取り組んでいるとの説明であった。

それを受けて、來田JOA理事から、測定ツールの開発は有効だと考えるが、文化的な差異がある中でツールが多様なものに適合するかといった大きなチャレンジをされているのではないかといった感想がもたらされた。來田理事は組織委員会の理事会メンバーに加わり、東京大会の進捗を見ている立場から、以下のような思いを共有された。その思いとは、プロウス氏が先に説明したようなIOCで開発しているものやアジェンダ2020の影響の中で持続可能性やジェンダー平等の戦略が開催都市にうまく消化されていない、理解されていないという側面があることだった。來田理事からは、招致の段階からそれらをモニタリングする仕組みを設けるなど新たな動向はないか、質問が向けられた。

プロウス氏はそれに対し、まずレガシーの測定は現地の描写や情報といった文化的問題点を避けるために開催国で行われる必要性があることに触れ、1964年大会のレガシーに関しては、現在、筑波大学の日本人研究者とともに研究していることに言及した。その上で、フレームワークに当てはめて、実際、これはレガシーと呼べるのか、それともただの「良い話」なのかを判定していく。東京2020大会が前述したレガシー・フレームワークを使わない最後の大会になる。東京が開催都市契約をした際にはオリンピック開催のインパクトを調査する(OGI)という内容で契約をしており、2022年の北京からはオリンピックゲーム・レガシーという考え方が加わり、レガシー調査をもとに契約が行われている。これまでインパクトは大学が測定に関わり短期の影響を測定してきたが、それに替わる今後のレガシーは長期のものを表すことになる。

IOCは2036年から新しい招致活動のシステムを導入する予定でいる。候補都市がレガシーに対するビジョンをIOCに早々にプレゼンテーションし、いかにそのレガシー・ビジョンがその都市にフィットしているかを中心に説明するようになる。その後、長い対話のプロセスに入り、例えば、開催の15年前、10年前であっても開催都市が選ばれるということが起こり得るとのことであった。これまでは、大会のために〇〇を建てなければいけないというスタンスであったが、新しい考えのもとでは「ここで、このようなことをしたい。これが開発に必要なものである」といった具合にプレゼンテーションをしてもらい、それがレガシーに対するビジョンに合致するかを見ていくことになる。そして、今後は、将来的にも、組織委員会に、大会が開催された後5年間、そのレガシーが、オリンピック大会がその国に根付いているかを観察することが求められる。 つまり、どのような変容があったのか。ベニューそのものがレガシーとして使われているのか。それはリオデジャネイロでの失敗を繰り返さないためであるという。なぜなら、リオデジャネイロの場合は全く資金が残っておらず、レガシーとして達成するための経済的な余裕がなかったからである。今後は、開催都市の招致活動の段階から独立した組織委員会を立ち上げ、大会後もレガシーが本当にきちんと提供されるかどうかが開催都市契約に盛り込まれていく流れになる。ただ、それは2032年以降のことであり、残念ながら東京大会には間に合わなかった上、IOCが考えているレガシーのコンセプトが広く世間に伝わるためには時間がかかるだろうとの見解が披露された。

4、まとめ

プロウス氏からは、東京は、ロンドンや先進国の多くの国同様、レガシーがきちんと活用されていくだろうと強く信じているとの言葉が掛けられた。それに対し、來田理事からはそれを願う気持ちが共有されたあと、これまではオリンピックの価値のデリバリーに関するところに集中しがちであったが、それが変化しつつあって、中・長期的な意味でオリンピックの価値が理解されて招致しようと世界が動いてくれるようになればより良いだろうと、全体に対するまとめのコメントが寄せられた。

最後にプロウス氏へ盛大な拍手が送られるとともに、舛本委員長からは参加者への御礼の気持ちが述べられた。残念ながら緊急事態宣言下であったためその場での飲酒は叶わなかったものの、舛本委員長の音頭のもと、一同からは乾杯の声があがった。舛本委員長が手にしていたドイツビールの缶に「水を入れることはできると思います」とプロウス氏から冗談が飛び、和やかな雰囲気の中で「ドイツ・イブニング」は閉じられた。

プロウス氏は、この日、ドイツではなく、トルコで休暇中であった。報告者自身、こうした生活スタイルや日本における労働時間のありかたの変容こそが生活の質を上げるために重要な観点であり、プロウス氏が示した測定ツールでは除外されてしまう、日本の文脈におけるレガシーたり得ると痛感している。IOCや専門家のみに頼らず、私たち自身が〈わたし〉や〈われわれ〉にとってのレガシーとは何か、それをいかに周囲と共有していけるかを本気になって考え、ビジョンを示し合い、それに向けて直接的な行動に移していけるのか・・・新型コロナウィルスの世界的な蔓延下での大会を、唯一の開催地として経験した〈われわれ〉だからこそ、プロウス氏が提案されたグローバルなプロジェクトに〈生きたものさし〉をもって参画し続けていくことができるのではないだろうか。ドイツが、その歴史を背負い続けるように、〈われわれ〉にもこの多様な現実を引き受ける責任が求められている(2021年9月12日:岩瀬文責)。

(文責 岩瀬裕子:2021年9月12日)

主催:NPO日本オリンピックアカデミー(JOA)

https://olympic-academy.jp/